『八月の子守唄』映画あらすじ

時は第二次世界大戦前。海辺の漁師の子供、兄・喜一(きいち)は10歳のやんちゃな少年。甘えん坊で泣き虫な4歳の妹・奈津(なつ)が遊んでもらおうと寄ってきても、邪険にして男友達と遊びに行ってしまう。

オープニングシーン:海辺のロングショット。村人総出で大声を掛け合いながら大網を引っ張っている。昨日、もぐり漁に行ったきり帰って来ない青年を皆で捜索しているのだ。喜一と両親が大粒の汗をかいて網を引っ張っているのを、小さな奈津はそばでニコニコ笑って応援している。焼きイカ売りのおじさんから焼きイカを買い網引きの合間にみんなで一緒に食べたりと、家族揃って過ごす時間が小さな奈津にとってはピクニックのような楽しいイベントに思えた。実際、それは最後の家族団欒となった。

戦争が始まると父は出兵し、周りの子供たちと同様、喜一も戦争ごっこに興じる。つまらない奈津は、代わりに母親にべったり甘える。そんな奈津を優しく受け入れてくれる母だった。

空襲警報が鳴り、海の近くの防空壕に駆け込む。まだ村で戦争の被害にあった者はおらず、食料も豊富な漁師の村には悲壮感は漂っていなかった。家族や友達と身を寄せ合い、暗闇でおしゃべりしながら過ごす海辺の防空壕での時間を奈津は心待ちにしていた。漁業の手伝いに忙しく、最近はなかなか構ってくれない母親や兄とも、この時ばかりは歌を歌ったり、昔話やおとぎ話を語ってくれたりと、小さな奈津の相手をしてくれるからだった。遠くの爆撃音の合間に聞こえる波の音に包まれながら親密な時間を過ごすのが好きだった。

この海辺で3年に一回、大々的に開かれると言う夏祭りの話を奈津はよくせがんだ。開戦前に最後に行われた夏祭りはまだ1歳だったので覚えていないのだ。美味しそうな出店が並び、華やかな浴衣姿の人々で賑わい、大きな花火も上がり、それはそれは美しく楽しいお祭りなんだと、活動弁士のように大袈裟に語る喜一。母親は笑うが、奈津は頬杖を付きうっとりと話に聞き入っている。目を閉じるとその夢物語のような光景が浮かんでくるのだった。

戦況が悪くなっても、海だけは相変わらず穏やかだった。しかしそんな穏やかな日常も突然終わりを告げる。ある日、母親が出かけ先で空襲に遭い死んだと知らされる。大声で泣きわめく奈津。これを機に兄妹の境遇は大きく変わる。母の代わりに喜一が、奈津の手を引いて歩き回るようになる。かつては友好的だった近所の人々は、今や自分達の暮らして精一杯で、彼らの世話までする余裕はもうない。かつてのように人一人いなくなったところで総出で捜索したりなどせず、もはや誰も気に留めることはない。子供っぽく腕白だった兄が頭を下げて食べ物を分けてもらう姿を、奈津はただ見つめるだけだった。しかしながら兄に対して強い信頼感が芽生えるようになる。

「兄ちゃんは、えらいねぇ。昔は子供みたいに、なんにもしないで遊び回ってたのに。」

「小さな子供が何言ってんだ(笑)」

兄妹は束の間の穏やかな時を過ごした。

そんなある日、再び空襲の魔の手が、今度は喜一を襲う。奈津の誕生日に昼顔の花を取ろうと、海辺の石垣に手を伸ばした瞬間だった。白い砂浜に真っ赤な血が滲む。命は取り留めたものの、喜一は失明してしまう。その夜、奈津は喜一が声を震わせて泣くのを聞く。戦争が始まって以来、初めて聞く喜一の泣き声だった。

そうして、戦争が終わった。毎晩波の音を聴くのが辛いとの喜一の訴えで、二人は海辺の村を去る事にする。焼きイカ売りののおじさんが再び営業を始めていた。まるで何事もなかったかのように。ただ、あの頃と違って今度は奈津が喜一の手を引く番だった。喜一は16歳、奈津は10歳になっていた。

砂浜を歩いている途中、前に取れなかった花の代わりと言って、喜一は小さなホラガイを奈津に渡す。

「とてもいい音がするのを、見つけたから。」

ホラガイを握りしめながら無言で涙を流す奈津。喜一は気づかずに笑顔を浮かべている。

二人の後ろ姿は、八月のギラギラの太陽を受けながら、遠ざかっていくのだった。

・

・

・

以上、17歳の時に予備校の課題で書いた文章に、かなり加筆修正しました。

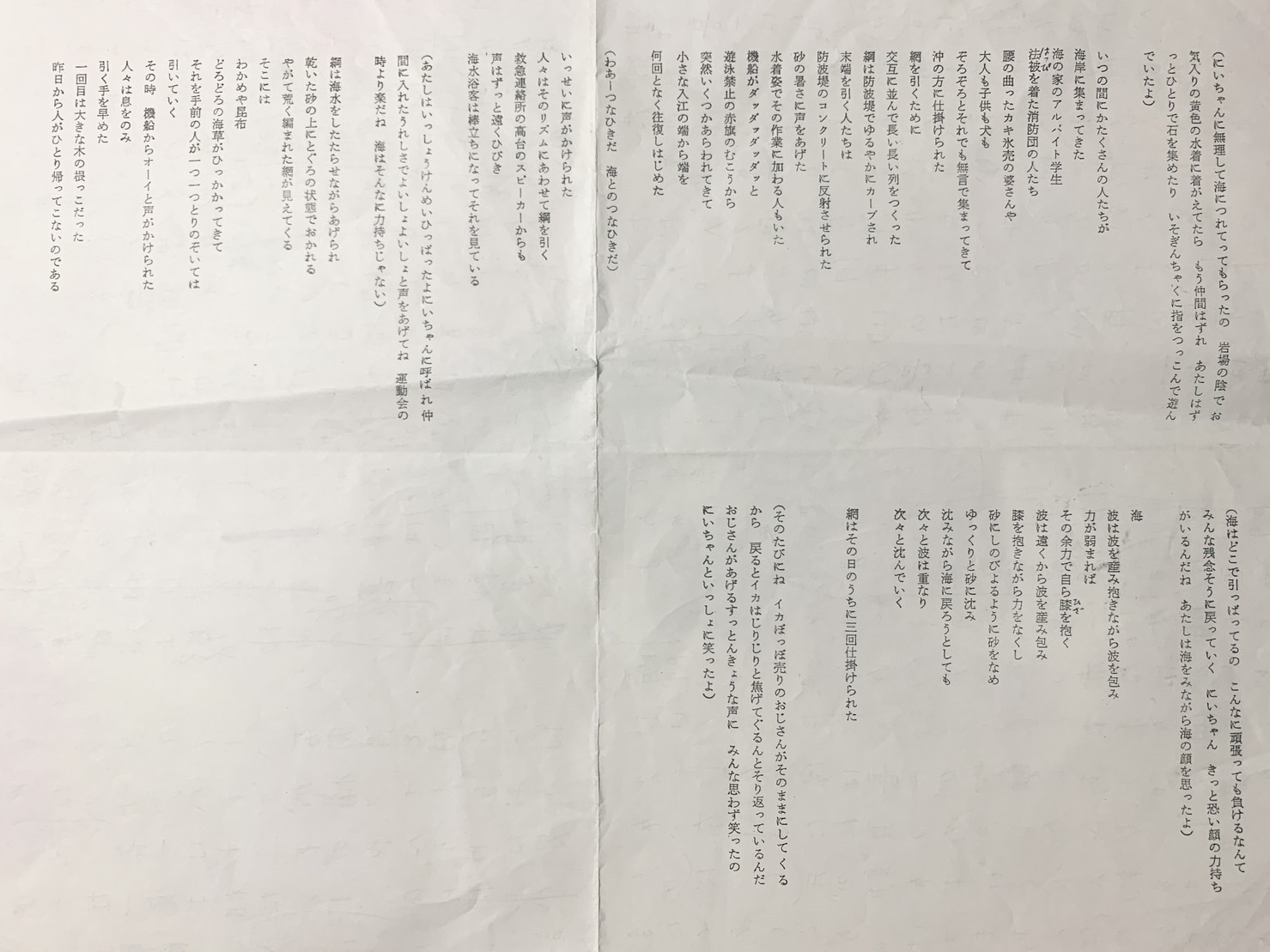

【課題】ある映画会社から、別紙の詩を物語にした映画を作りたいという依頼がありました。あなたなら、この詩を素材にしてどのようなストーリーを作りますか。八百字以内であらすじを書きなさい。なお、タイトルをつけること。

(課題の詩から飛び出しすぎたのが良くなかったみたいで、100点満点中54点)